地理标志保护

“桔生淮南则为桔,生于淮北则为枳”,不同的地理环境造就不同的个体。“南沙参、北党参、东北人参”,“藏红花、荷牡丹、亳杭怀菊”,无不为药出地道定义了最好注脚。所以,国家质检总局已对1992个地理标志产品实施了保护,其中在华保护的国外地理标志产品16个,核准6107多家企业和组织使用地理标志产品专用标志。

国家地理标志保护产品,是指产自特定地域,所具有的质量、声誉或其他特性本质上取决于该产地的自然因素和人文因素,经审核批准以地理名称进行命名的产品。

地理标志产品包括:(一)来自本地区的种植、养殖产品。(二)原材料全部来自本地区或部分来自其他地区,并在本地区按照特定工艺生产和加工的产品。经审核批准以地理名称进行命名的产品。

我国三大药山

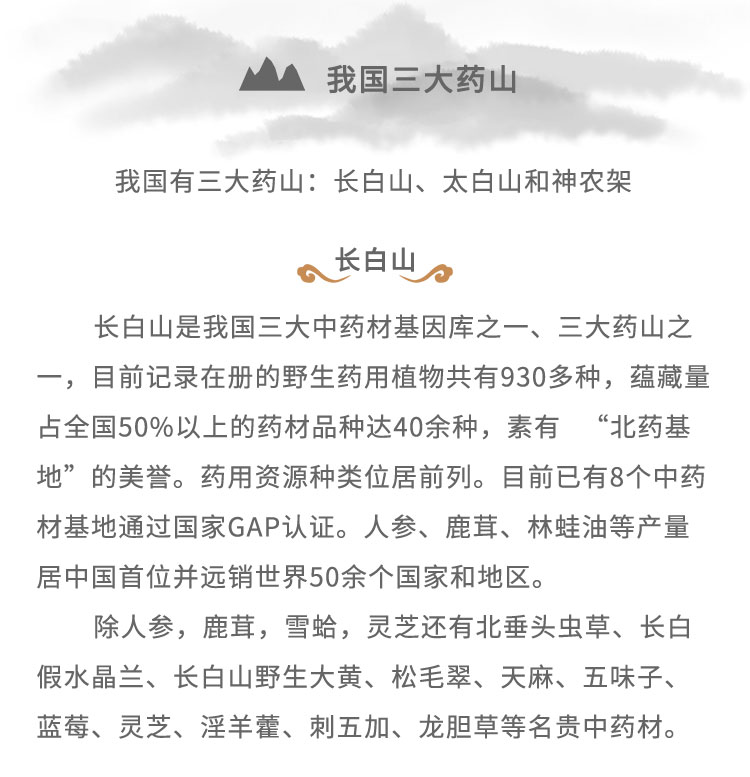

我国有三大药山:长白山、太白山和神农架。长白山是我国三大中药材基因库之一、三大药山之一,目前记录在册的野生药用植物共有930多种,蕴藏量占全国50%以上的药材品种达40余种,素有“北药基地”的美誉。药用资源种类位居前列。目前已有8个中药材基地通过国家GAP认证。人参、鹿茸、林蛙油等产量居中国首位并远销世界50余个国家和地区。

除人参,鹿茸,雪蛤,灵芝还有北垂头虫草、长白假水晶兰、长白山野生大黄、松毛翠、天麻、五味子、蓝莓、灵芝、淫羊藿、刺五加、龙胆草等名贵中药材。

太白山是秦岭山脉最高峰,也是青藏高原以东第一高峰,如鹤立鸡群之势冠列秦岭群峰之首。秦岭自古就有药山之称。“去天三百浮云间,积雪捧海壮奇观。举目云海贯宏图,俯首满山尽灵丹。”唐代名医孙思邈、王焘均在太白山中钻研过中草药。秦岭药用植物十分丰富,共有药用植物2271种,其中仅太白山中草药就有640多种。不少人说,游一次太白山,就等于读了半本《本草纲目》。隋末著名医学家孙思邈居太白山10余年,从事医药研究、采集、栽种和炮制中草药,研究药性,为民治病,著有《千金异方》,收载药物800余种,并详细记载了200余种药物的采集、炮治、主治功能。后人为纪念孙思邈对医药学的功绩,称为药王,称太白山为“药山” 。

太白山“重峦俯渭水,碧嶂插遥天”的磅礴气势中孕育着太白贝母、太白黄连、太白米、太白花、太白茶、太白三七、太白黄精、太白鹿角、太白艾、太白美花草、太白小紫苑、太白参、太白树等以“太白”命名的重要药材。

神农架林区位于湖北省西部边陲,东与湖北省保康县接壤,西与重庆市巫山县毗邻,南依兴山、巴东而濒三峡,北倚房县、竹山且近武当,地跨东经109°56′~110°58′,北纬31°15′~31°75′,总面积3253平方公里,辖6镇2乡和1个国家级森林及野生动物类型自然保护区、1个国有森工企业林业管理局、1个国家湿地公园(保护区管理局、林业管理局和湿地公园均为正处级单位),林地占85%以上。神农架是1970年经国务院批准建制,直属湖北省管辖,是中国唯一以"林区"命名的行政区。

神农架因华夏始祖之一神农氏在此架木为梯,采尝百草,救民疾夭,教民稼穑,而得名。

神农架地处长江和汉水间的川鄂交界地带.另外神农架还有个十分气派的称号——华中屋脊,这是因为神农架中的最高峰——神农顶海拔高达3105.4米,为华中第一高峰,故而有此称号。

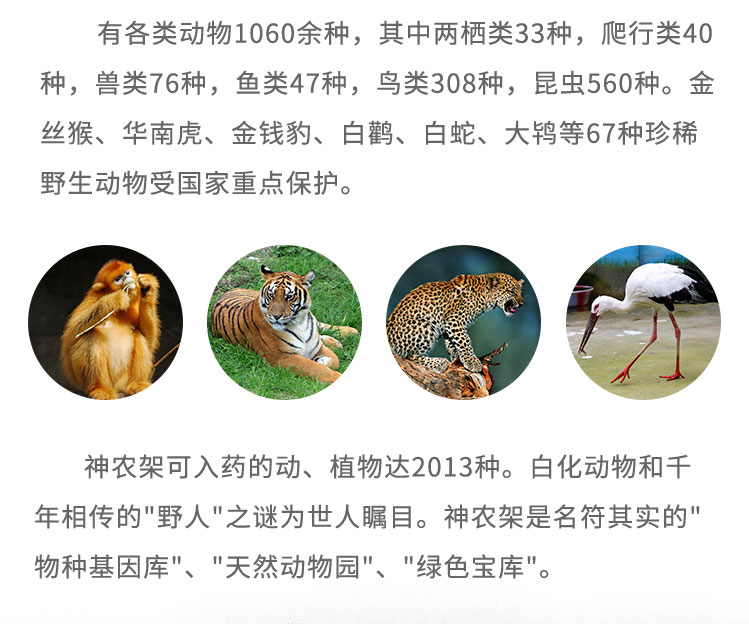

古老漫长的地理变迁和相对封闭的自然环境,使神农架全境蕴藏着丰富的自然资源。一是生物资源。现有森林面积1618平方公里,活立木蓄积量2019万立方米,实施"天保工程"后,森林年净增长量29万立方米。这里有各类植物3700多种。有高等维管束植物119科、872属、2671种,其中列为国家一、二级保护的树种有39种。有各类动物1060余种,其中两栖类33种,爬行类40种,兽类76种,鱼类47种,鸟类308种,昆虫560种。金丝猴、华南虎、金钱豹、白鹳、白蛇、大鸨等67种珍稀野生动物受国家重点保护。神农架可入药的动、植物达2013种。白化动物和千年相传的"野人"之谜为世人瞩目。神农架是名符其实的"物种基因库"、"天然动物园"、"绿色宝库"。

道地药材何处寻

1.一方水土养一方中药材。

种植中药材讲究道地性,中药材不能离开它生长的地理环境。比如人参被称为“东北三宝”,但种到海南,就长得像萝卜一样粗,已经没有药用价值了。

中药自古就有“道地性”之说。由于各地所处的生态、地理环境不同,药物本身的治疗作用也有着显著的差异。产于浙江的贝母叫浙贝母,长于清肺祛痰,适用于痰热蕴肺之咳嗽,而产于四川的川贝母,长于润肺止咳,治疗肺有燥热之咳嗽、虚劳咳嗽。同是黄连,四川产的所含有效物质比湖北产的高2.73%。

中国中医科学院中药所副所长边宝林说,种植的中药材品种应符合本地气候、土壤条件。不同的药材品种,对气候、土壤有着不同的要求。地理、生态的许多因素,如纬度、海拔高度、地形和地貌,都影响到光照、气温、土壤和降水,对中药材的生长起着决定性作用。“道地药材”是指实践证明质量优、疗效高、地域性强的中药材。

在中医处方笺上,药名前标有“川”、“云”、“广”等产地。这些原产地药物就是所谓的道地药材。如今,随着科技水平的不断提高,许多药物已经能够人工栽培。但是,变换了产地、环境之后,药材疗效是否也会发生改变?

甘草、麻黄适宜在东北、华北、西北地区的钙质土上生长;栀子偏好南方酸性土壤;雪莲花、蒲公英、肉苁蓉、锁阳能在强光照条件下生长发育,而人参、三七、黄连、细辛等只有在微弱光照条件下才能长好。如果违背规律,随意跨地区种植,加上缺少种植经验,往往造成病虫害大量发生,产量低下,品质也会大打折扣。

中国中药协会中药材市场专委会副秘书长周洵说,现在很多人说中医治病不灵,其实有一部分原因是中药材质量出了问题,传承近两千年的道地药材不道地了。

中国中医科学院副院长黄璐琦指出,由于道地药材数量有限,不法商人常用一些同名而产地不同的药物来以次充好,严重影响了道地药材的声誉和价值。

2.“边缘地带”的尴尬

中药材介于农作物与药品之间,各个部门都在管,其实都不管,中药材质量很难保障。

“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳。”北方种植的黄芪移种到长江沿岸,原先扎根向下的黄芪长成了鸡爪形。上世纪90年代,上海崇明岛移种丹参,长势良好,虽含有丹参素,却测不到丹参酮。

原国家食品药品监督管理局副局长任德权说:“北药南移,南药北种,上世纪50年代开始的中药跨区域种植,是为解决中药资源的短缺问题。中药的种植像水稻和玉米一样,有其特定的生长区域,基因的表达与环境有关。从质量的角度来看,还是道地区域的好。”

中药的产、供、销由1955年成立的国家药材公司管理。上世纪80年代药材公司体系解体,成千上万的药农直接对接市场。一方面,广大药家生产积极性释放;另一方面,中药材价格的波动,成为药农当地能否种植的依据,也成为是否采收的“时刻表”。药材种植分散于千家万户,由于没有固定的组织去协调生产计划,药农只能凭借某一品种某一时候在市场所表现出来的价格,去判断是否种植、种植多少。“要想富,就种药”,在经济利益的驱使下,各地盲目扩种和引种。正是这种畸形波动,影响了中药材种植分布,导致药材质量下降。

“三月茵陈四月蒿,五月砍来当柴烧。”药材种植技术不规范,该掐顶时不掐顶,该剪枝时不剪枝,该采收时不采收,不该采收时乱采收,会使中药材质量出现滑坡。五六年才能长成的杭白菊、三七,有的农民提前采;根茎类药材应该在花开前或花谢后采收,有的药农却在花期采收,结果上市后连专家都认不出来。有的农民看时价不好,就把药材留在地里继续生长,等着涨价,但像板蓝根、白芷、当归一类药,当年不收就开花抽薹,做药用的根就“发柴”(即严重木质化),没有用了。不按时节采摘,不按地域种植的中药材,跟烂木头没什么两样。

一位不愿透露姓名的专家说,当前我国中药材种植管理较为混乱,虽然有人认为中药材性属于药物,国家药典有标准,但在日常经营中将其作为经济作物,对其性质界定不明确。中药材介于农作物与药品之间的边缘地带,各个部门都在管,其实都不管,中药材质量很难保障。

走进丰绿源

走进丰绿源 健康生活

健康生活 自主研发

自主研发 最新资讯

最新资讯 服务中心

服务中心 联系我们

联系我们

400-202-5668

400-202-5668